Oleh: Aditya Hasiholan Purba – Simalungun, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FH UNJA Jambi

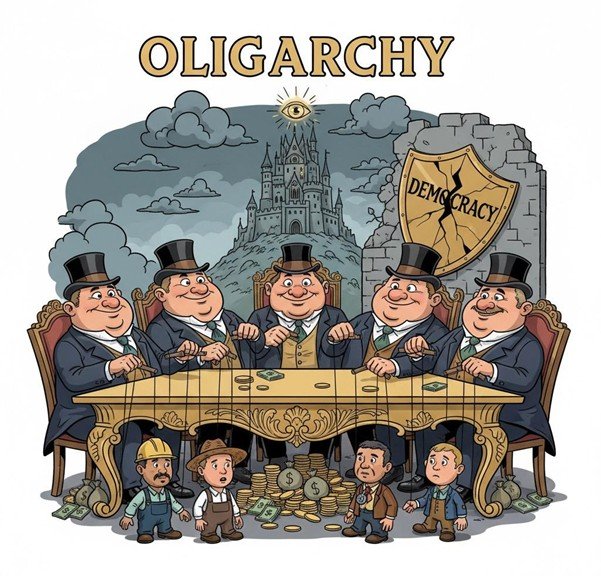

Demokrasi kita hari ini sedang mengalami malanutrisi akut. Di saat segelintir elit politik dan ekonomi duduk melingkar di meja perjamuan, menikmati hidangan kebijakan yang dimasak khusus untuk kepentingan mereka, mayoritas rakyat justru dipaksa “berpuasa”. Bukan puasa yang mendatangkan pahala, melainkan puasa paksa dari keadilan, akses ekonomi, dan kedaulatan. Fenomena ini bukan kecelakaan sejarah, melainkan desain sistematis hasil perkawinan antara sentralisasi kekuasaan dan syahwat oligarki.

Sentralisasi kekuasaan adalah racun yang dibungkus dengan label “efisiensi”. Atas nama kemudahan investasi dan stabilitas nasional, wewenang ditarik paksa dari daerah ke Jakarta, dari tangan rakyat ke meja-meja birokrat pusat. Padahal, semakin jauh jarak antara pengambil keputusan dengan mereka yang terdampak keputusan, semakin besar peluang terjadinya penindasan.

Dalam sistem yang tersentralisasi, kebijakan publik tidak lagi lahir dari dialektika di pasar-pasar tradisional atau balai desa, melainkan dari ruang-ruang hotel mewah hasil lobi gelap. Ketika kekuasaan memusat, check and balances berubah menjadi check and transfer. Parlemen, yang seharusnya menjadi anjing penjaga kepentingan rakyat, justru bertransformasi menjadi paduan suara yang menyanyikan lagu setuju atas setiap titah eksekutif. Sentralisasi adalah cara terbaik untuk membungkam kritik lokal “Jika Anda tidak suka dengan tambang di desa Anda, silakan mengadu ke Jakarta”, sebuah perjalanan yang mustahil bagi mereka yang bahkan sulit membeli beras.

Oligarki bukanlah hantu, mereka adalah nyata. Mereka adalah persekutuan antara pemegang stempel (politisi) dan pemegang dompet (pengusaha). Dalam logika oligarki, negara bukan lagi pelindung tumpah darah, melainkan Event Organizer (EO) yang bertugas mengatur panggung agar bisnis mereka berjalan mulus tanpa gangguan regulasi lingkungan atau tuntutan upah buruh.

Logikanya sederhana namun mematikan: biaya politik di negeri ini adalah kegilaan yang dipelihara. Untuk menjadi pemimpin, seseorang butuh modal raksasa yang tidak mungkin tertutup dari gaji resmi. Di sinilah oligarki masuk sebagai “malaikat pencabut nyawa” demokrasi. Mereka memberikan pinjaman politik yang harus dibayar bukan dengan uang, melainkan dengan pasal-pasal pesanan. Inilah mengapa kita sering melihat undang-undang yang rampung hanya dalam hitungan hari tanpa debat publik, sementara undang-undang yang menyangkut perlindungan rakyat kecil bisa mengendap bertahun-tahun di laci meja DPR.

Saat oligarki berpesta dengan kebijakan pengampunan pajak, pembangunan proyek mercusuar, dan penguasaan lahan jutaan hektar, rakyat dipaksa berpuasa dari kenyataan. Rakyat diberikan narasi “pertumbuhan ekonomi” sebagai kompensasi, padahal pertumbuhan itu hanya berputar di lingkaran 1% teratas.

Ketimpangan ini bukan hanya soal harta, tapi soal akses terhadap kebenaran. Sentralisasi kekuasaan memungkinkan narasi tunggal diproduksi secara massal. Media dan ruang digital dibanjiri oleh narasi-narasi yang menormalisasi keserakahan. Siapa pun yang mencoba menginterupsi pesta ini dengan kritik akan segera dilabeli sebagai penghambat pembangunan atau pengganggu stabilitas.

Demokrasi tidak boleh dibiarkan menjadi properti pribadi para elit. Jika sentralisasi kekuasaan adalah tembok yang melindungi pesta oligarki, maka transparansi dan partisipasi radikal adalah martilnya. Kita tidak butuh pemimpin yang hanya pandai berjanji saat pemilu, kita butuh sistem yang membuat pemimpin takut pada rakyatnya setiap hari.

Kita harus mengakhiri “puasa” ini sebelum tubuh demokrasi kita benar-benar mati kelaparan. Meja perjamuan itu harus dibongkar. Kebijakan harus dikembalikan ke aras bawah, di mana napas rakyat benar-benar berhembus. Karena pada akhirnya, negara ini didirikan bukan untuk memuaskan syahwat segelintir orang, melainkan untuk memastikan tidak ada satu pun warga negara yang harus berpuasa dari rasa adil.