Oleh: T.H. Hari Sucahyo*

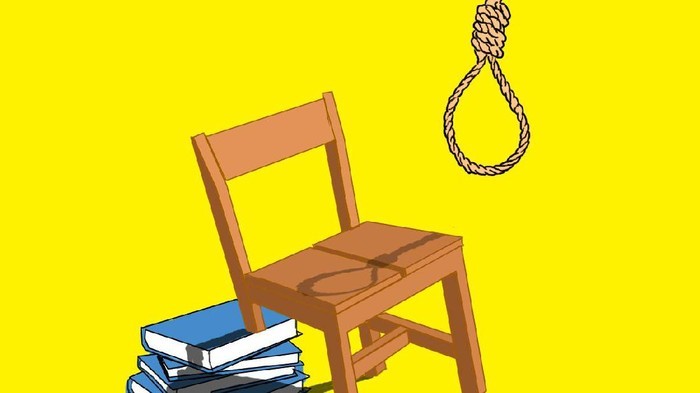

Kasus bunuh diri seorang anak sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur bukan sekadar tragedi individual, melainkan sebuah cermin retak yang memantulkan wajah paling gelap dari ketimpangan sosial kita. Di balik angka statistik kemiskinan, di balik laporan anggaran pendidikan, dan di balik jargon pembangunan manusia, ada seorang anak yang memilih mengakhiri hidupnya karena merasa tidak lagi memiliki tempat dalam dunia sosialnya. Peristiwa ini adalah alarm keras bagi masyarakat dan negara, bahwa kegagalan struktural dapat menjelma menjadi luka psikologis yang mematikan.

Dalam perspektif psikososiologis, anak tidak pernah hidup dalam ruang hampa. Identitas, harga diri, dan rasa bermaknanya dibentuk melalui interaksi sosial sehari-hari. Bagi anak sekolah dasar, sekolah bukan hanya tempat belajar membaca dan berhitung, melainkan arena utama pembentukan jati diri. Di sanalah ia belajar apakah dirinya “cukup”, “layak”, dan “diterima”. Buku, pena, seragam, dan perlengkapan sekolah lainnya bukan sekadar benda, tetapi simbol keikutsertaan dalam dunia sosial yang sah. Ketika simbol-simbol itu tidak dimiliki, anak bukan hanya tertinggal secara akademik, tetapi terlempar keluar dari lingkaran pengakuan sosial.

Pendapat Wida Ayu Puspitosari, Dosen Sosiologi Universitas Brawijaya Malang tentang buku dan pena sebagai “paspor sosial” sangat relevan untuk memahami tragedi ini. Dalam masyarakat modern, terutama yang sangat menekankan pendidikan formal sebagai jalan mobilitas sosial, sekolah menjadi institusi yang sarat dengan standar simbolik. Anak yang tidak mampu memenuhi standar tersebut, karena kemiskinan struktural, mengalami apa yang oleh Pierre Bourdieu disebut sebagai kekerasan simbolik. Kekerasan ini tidak memukul atau melukai secara fisik, tetapi menghantam harga diri, rasa berharga, dan eksistensi sosial seseorang.

Bagi anak di daerah tertinggal, kegagalan negara menyediakan fasilitas pendidikan dasar berarti negara secara tidak langsung mengizinkan terjadinya pengucilan sosial. Anak itu mungkin tidak pernah dimarahi secara langsung karena tidak membawa buku atau pena, tetapi tatapan teman, bisik-bisik, rasa malu, dan perasaan “berbeda” yang terus-menerus terakumulasi menjadi beban psikologis yang berat. Dalam tahap perkembangan psikososial, anak usia sekolah sangat rentan terhadap perasaan rendah diri. Ketika mereka merasa gagal memenuhi tuntutan lingkungan, mereka berisiko mengalami apa yang disebut Erik Erikson sebagai krisis “industry versus inferiority”. Jika krisis ini tidak terkelola, rasa rendah diri dapat berkembang menjadi keputusasaan.

Bunuh diri dalam konteks ini tidak dapat dibaca sebagai tindakan impulsif semata, apalagi disederhanakan sebagai “kurang iman” atau “tidak kuat mental”. Bunuh diri anak adalah bentuk protes paling ekstrem terhadap struktur sosial yang menutup pintu bagi mereka yang paling lemah. Ini adalah jeritan sunyi yang mengatakan: aku tidak terlihat, aku tidak didengar, dan aku tidak punya ruang untuk bertahan. Anak tersebut mungkin tidak memiliki bahasa untuk mengkritik sistem pendidikan atau kebijakan negara, tetapi tubuh dan hidupnya menjadi medium terakhir untuk menyampaikan pesan itu.

Lebih gelap lagi, tragedi ini menunjukkan bagaimana kemiskinan bukan hanya soal ketiadaan uang, melainkan ketiadaan perlindungan sosial dan empati institusional. Kemiskinan yang dialami anak ini bersifat multidimensional: ekonomi, sosial, simbolik, dan psikologis. Ketika orang dewasa—orang tua, guru, aparat negara—tidak mampu atau tidak hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut, anak dibiarkan menafsirkan kegagalannya sebagai kesalahan pribadi. Di sinilah letak kekejaman struktur sosial: kegagalan sistem dibebankan ke pundak individu yang paling tidak berdaya.

Tanggung jawab pemerintah dalam kasus ini tidak bisa berhenti pada pernyataan belasungkawa atau janji evaluasi. Secara konstitusional dan moral, negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak dasar anak atas pendidikan yang layak dan bermartabat. Pendidikan gratis tidak cukup jika tidak disertai dengan penyediaan sarana pendukung yang memadai, terutama di daerah tertinggal. Ketika negara menyerahkan sepenuhnya pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan kepada keluarga miskin, negara sedang menciptakan mekanisme seleksi sosial yang kejam sejak usia dini.

Dari sudut pandang psikososiologis, kebijakan publik yang abai terhadap dimensi simbolik pendidikan berpotensi melahirkan trauma kolektif. Anak-anak yang tumbuh dalam rasa malu, rendah diri, dan ketakutan akan pengucilan membawa luka tersebut hingga dewasa. Luka ini dapat termanifestasi dalam bentuk putus sekolah, kemiskinan antargenerasi, gangguan kesehatan mental, hingga kekerasan sosial. Dengan kata lain, mengabaikan satu anak hari ini berarti menanam benih masalah sosial di masa depan.

Pemerintah perlu menyadari bahwa intervensi struktural harus bersifat preventif, bukan reaktif. Sistem pendidikan harus dirancang dengan sensitivitas sosial dan psikologis, terutama bagi anak-anak dari kelompok rentan. Guru perlu dibekali pelatihan untuk mengenali tanda-tanda tekanan psikologis pada siswa, bukan hanya menilai prestasi akademik. Program bantuan pendidikan harus menjangkau anak sebelum rasa malu dan keterasingan berubah menjadi keputusasaan. Dan yang terpenting, negara harus hadir secara nyata, bukan hanya sebagai konsep abstrak, dalam kehidupan sehari-hari anak-anaknya.

Masyarakat juga tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab ini. Budaya yang menormalisasi perbandingan, stigma kemiskinan, dan penghargaan berlebihan pada pencapaian material turut memperkuat kekerasan simbolik. Namun, tanpa kerangka kebijakan yang adil dan inklusif, empati individual tidak akan cukup. Di sinilah peran negara menjadi krusial sebagai penjamin keadilan sosial dan pelindung mereka yang tidak memiliki suara.

Tragedi anak SD di Nusa Tenggara Timur seharusnya menjadi titik balik untuk merefleksikan ulang arah pembangunan kita. Apakah pembangunan hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan angka partisipasi sekolah, atau dari sejauh mana setiap anak merasa aman, dihargai, dan memiliki harapan? Ketika seorang anak memilih mati karena merasa tidak layak hidup sebagai siswa, itu adalah kegagalan kolektif yang tidak bisa ditutupi oleh retorika apa pun.

Buku dan pena seharusnya tidak pernah menjadi simbol eksklusi, apalagi penentu hidup dan mati seorang anak. Jika negara sungguh-sungguh hadir, buku dan pena adalah hak, bukan hak istimewa. Dan selama masih ada anak yang merasa harus mengorbankan hidupnya untuk menyampaikan pesan tentang ketidakadilan, maka alarm itu belum benar-benar kita dengar

*Peminat bidang Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, Penggagas Lingkar Studi Adiluhung dan kelompok Studi Pusaka AgroPol