Oleh : T.H. Hari Sucahyo, Peminat Sosial, Budaya, dan Humaniora, Penggagas Lingkar Studi Adiluhung dan Kelompok Studi Pusaka AgroPol

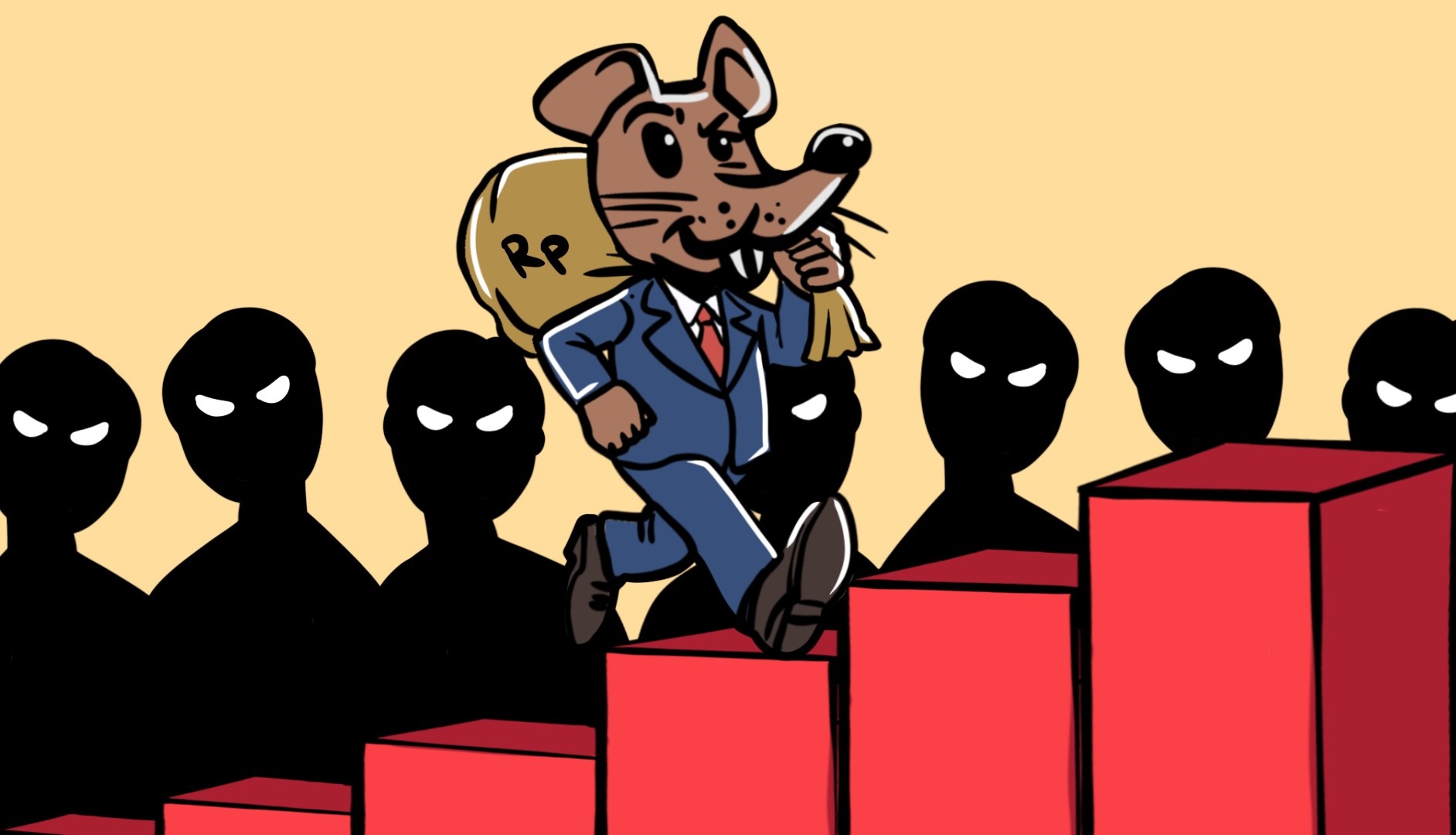

Wajah gelap dari politik modern adalah kekuatan melawan konsekuensi. Ia hidup dalam ruang yang tidak sepenuhnya terlihat oleh rakyat, tapi terasa di setiap denyut kehidupan bernegara. Kita sering percaya bahwa hukum dan demokrasi akan memastikan setiap pelanggaran diadili, bahwa “tak ada seorang pun di atas hukum.” Namun, kenyataan di banyak negara, termasuk Indonesia menunjukkan bahwa ada kelompok yang bisa berjalan bebas meski meninggalkan jejak kesalahan yang jelas. Fenomena ini bukan kebetulan; ia adalah hasil dari penghancuran tanggung jawab secara sistemik, dirancang agar kekuasaan tetap aman bahkan ketika terbukti bersalah.

Penghancuran tanggung jawab ini paling kentara terlihat di ruang politik. Skandal demi skandal terungkap: suap legislatif, penyalahgunaan anggaran, manipulasi proyek infrastruktur, atau kebijakan publik yang secara terang-terangan merugikan rakyat. Kita ingat kasus-kasus besar seperti korupsi e-KTP yang merugikan negara hingga triliunan rupiah, di mana sebagian tokoh kunci lolos dari jerat hukum atau hanya menerima vonis ringan. Atau kasus pembelian pesawat bekas dan proyek mercusuar yang menguras APBN, namun berakhir dengan narasi “miskomunikasi” atau “kesalahan teknis.” Bahkan dalam kasus-kasus yang melibatkan kerugian besar bagi rakyat, pelaku utama sering kali bukan hanya lolos, tapi kembali menduduki jabatan strategis, seolah tak pernah bersalah.

Fenomena ini berjalan melalui tiga jalur yang saling menguatkan. Pertama, jalur hukum. Proses hukum di negeri ini, ketika menyentuh lingkaran elite, sering berubah menjadi pertunjukan drama. Penangkapan dilakukan dengan gegap gempita, lengkap dengan rompi oranye dan sorotan kamera, namun persidangan berjalan lamban, penuh penundaan, dan pada akhirnya vonisnya tidak sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan. Banding dan kasasi menjadi senjata untuk mengulur waktu hingga publik lelah mengikuti. Sementara itu, bagi rakyat biasa, proses hukum bisa berlangsung cepat, keras, dan nyaris tanpa celah untuk membela diri.

Kedua, jalur opini publik. Mesin propaganda politik bekerja seperti agensi periklanan yang piawai. Skandal yang membahayakan reputasi seorang pejabat diubah menjadi kisah personal yang mengundang simpati. Ada yang mendadak muncul di media sebagai sosok religius, ada yang memanfaatkan narasi “keluarga besar” atau “pengabdian puluhan tahun” untuk meredam kemarahan rakyat. Kritik dibalas dengan tuduhan “politik identitas” atau “serangan oposisi,” sehingga perdebatan substansi tenggelam di bawah perang label. Bahkan, kadang isu besar dialihkan dengan isu baru, mulai dari sensasi selebritas hingga kebijakan kontroversial yang sengaja memancing keributan, semata agar skandal lama terlupakan.

Ketiga, jejaring kekuasaan. Di balik layar, politik dijalankan oleh kontrak tak tertulis: siapa melindungi siapa. Para elite saling memegang rahasia, menciptakan mekanisme “saling sandera.” Tidak ada yang berani membongkar semuanya, karena setiap orang memiliki catatan masa lalu yang bisa menjadi peluru untuk menjatuhkan mereka. Jika ada yang terpaksa dikorbankan, biasanya hanya “pion” politik, orang yang perannya penting tapi bukan inti kekuasaan. Publik pun merasa ada keadilan karena ada yang ditangkap, padahal aktor utama tetap aman di balik tembok kekuasaan.

Masalahnya, sistem seperti ini menciptakan budaya permisif di masyarakat. Rakyat yang lelah melihat ketidakadilan mulai kehilangan harapan. Mereka berkata, “Memang begitu dari dulu,” atau “Kalau mau hidup, ya ikut arus.” Ini berbahaya karena merusak fondasi moral bangsa. Ketika elite bisa lolos dari konsekuensi, maka pada level bawah pun praktik serupa tumbuh subur. Dari aparat desa yang bermain di dana bantuan, birokrat kecil yang memotong anggaran, hingga guru yang memanipulasi laporan.

Korupsi menjadi kebiasaan yang dianggap wajar, bukan lagi aib. Penghancuran tanggung jawab ini juga kerap dibungkus dalam jargon reformasi. Transparansi digital, keterbukaan anggaran, dan sistem pelaporan publik diumumkan sebagai pencapaian besar. Di balik layar, data bisa dimanipulasi, laporan bisa disusun rapi tanpa substansi, dan audit sering kali hanya formalitas. Kita pernah melihat bagaimana laporan investigasi sebuah proyek miliaran rupiah diumumkan “tidak ditemukan pelanggaran signifikan,” padahal lapangan memperlihatkan sebaliknya. Ini bukan sekadar menipu rakyat, tapi juga membangun ilusi bahwa sistem berjalan sehat.

Jika kita bertanya, bagaimana kekuatan ini bisa dilawan? Jawabannya tidak sederhana. Sejarah membuktikan bahwa kekuatan melawan konsekuensi jarang runtuh karena tekanan publik semata. Ia biasanya tumbang ketika kekuatan internalnya pecah, misalnya saat ada faksi politik yang berseteru hebat atau ketika krisis besar membuat sistem tidak mampu lagi melindungi semua anggotanya. Krisis ekonomi, kebocoran data besar, atau gerakan rakyat yang konsisten dan terorganisir bisa menjadi titik balik. Namun, tanpa kesiapan, momen itu akan berlalu tanpa perubahan berarti.

Kesiapan ini hanya bisa dibangun melalui pendidikan politik dan kesadaran hukum yang kuat. Rakyat harus belajar membedakan propaganda dengan fakta, mengkritisi narasi resmi, dan menuntut akuntabilitas tanpa lelah. Media independen harus diperkuat, bukan hanya dalam jumlah tapi juga dalam kapasitas untuk membongkar skandal dengan bukti yang tak terbantahkan. Gerakan sipil harus menolak kooptasi, godaan untuk “diajak masuk” ke lingkar kekuasaan demi posisi atau fasilitas karena itulah cara tercepat untuk mematikan daya kritis.

Kita harus sadar, kekuatan melawan konsekuensi ini bukan sekadar masalah hukum, tapi masalah budaya politik. Selama budaya ini dibiarkan, hukum hanya akan menjadi panggung sandiwara, dan demokrasi hanya menjadi nama tanpa makna. Perjuangan melawannya bukan proyek lima tahun, melainkan perjuangan lintas generasi. Dan setiap kali kita diam saat keadilan dipermainkan, kita sedang memberi umur panjang bagi kekuatan itu.

Keadilan sejati menuntut bahwa tidak ada benteng kekuasaan yang cukup kokoh untuk melindungi pelaku dari konsekuensi. Untuk mencapainya, kita harus siap melawan arus besar, arus yang dibangun oleh mereka yang nyaman hidup tanpa pertanggungjawaban. Inilah pertarungan yang panjang, melelahkan, tapi mutlak diperlukan jika kita ingin hidup di negara yang benar-benar berpihak pada kebenaran.