Oleh: Muhammad Syaiful Reza, Mahasiswa Ilmu Alquran dan Tafsir UIN Walisongo Semarang.

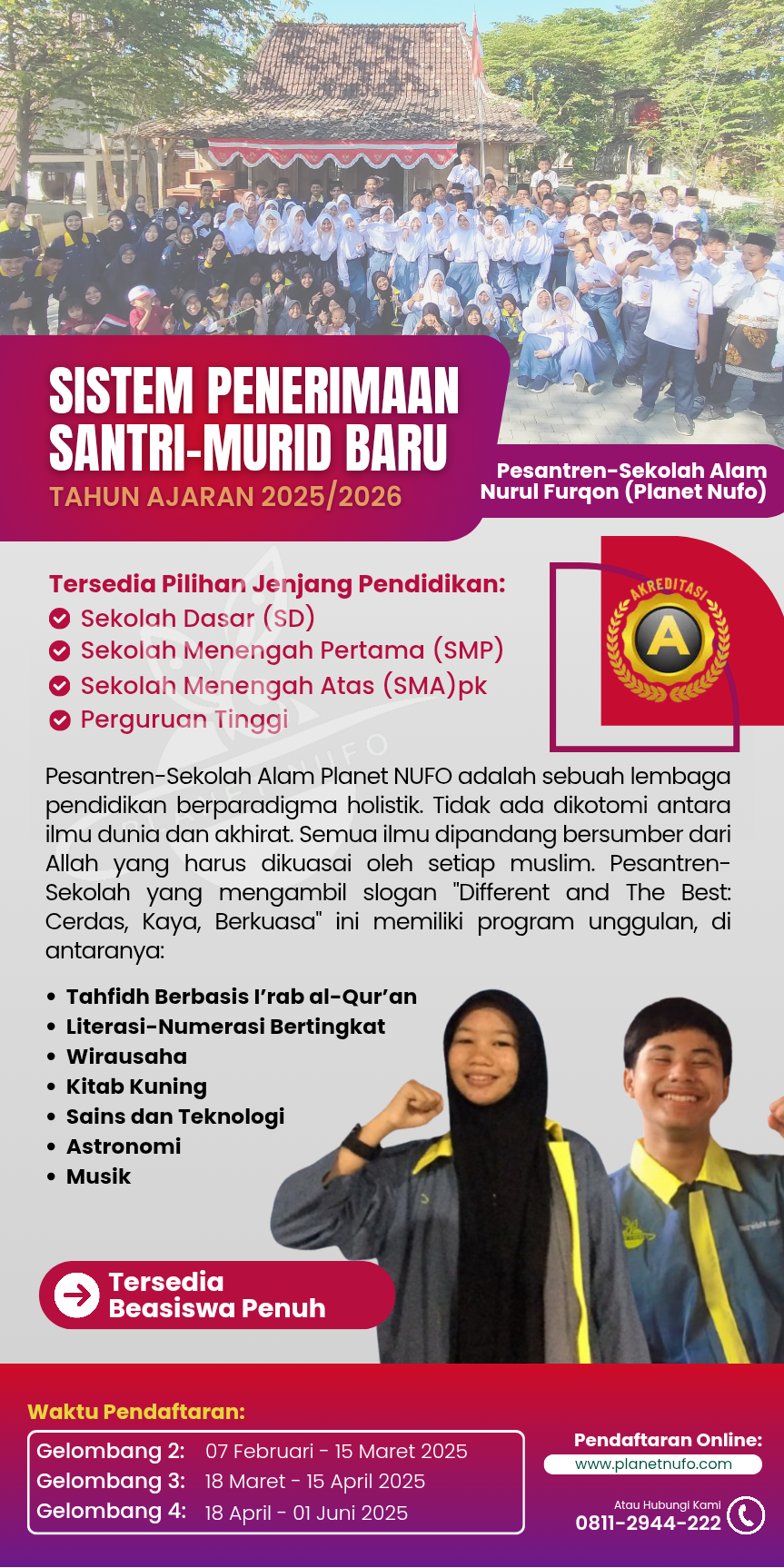

Sampai sekarang kepercayaan terhadap pesantren sebagai tempat mengenyam pendidikan kelihatannya masih tinggi, meski ada tren menurun. Di tengah menjamurnya lembaga pendidikan dengan segala sistem terpadunya, kurikulum yang berganti-ganti dengan terobosan barunya, pesantren masih kokoh berdiri meski tak ayal mendapat tantangan bahkan tak jarang cibiran. Diprediksi, setidaknya dalam beberapa dekade kedepan pesantren akan masih dapat terus eksis melintasi zaman dengan kebersahajaannya.

Tentu di tengah zaman yang makin cepat berubah, akan makin banyak tantangan yang dihadapi, makin beragam pula perubahan yang mau tak mau harus diikuti. Tradisi yang selama ini dipertahankan pun lama kelamaan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Seharusnya hal tersebut tidak terlalu sulit, mengingat di pesantren ada slogan “al muhafadzatu ‘ala al-qadim as-salih wa al-akhdzu bi al-jadid al-aslah”. Keengganan membuka diri untuk berbenah dari sistem lama hanya menjadikan sistem itu usang dan berkarat.

Setidaknya ada salah satu tradisi pesantren yang menurut penulis tak ada salahnya—untuk tidak mengatakan wajib—untuk dihilangkan, yaitu glorifikasi berlebihan terhadap satu sosok yang biasanya disebut kyai. Memuliakan sosok guru sebagai mursyid, murabbi, dan istilah lainnya sepertinya telah menjadi denyut nadi pesantren selama berabad-abad. Hal ini tentu tidak salah dan justru baik, mengingat tradisi memuliakan guru merupakan pusaka berharga yang diwariskan oleh generasi salafus salih.

Kisah-kisah yang menunjukkan keluhuran budi dan keindahan adab seorang murid kepada gurunya merupakan penghias tradisi keilmuan islam, sebagai bukti bahwa kemuliaan ilmu yang dijunjung tinggi dalam Islam juga berarti kemuliaan bagi mereka yang mengajarkannya.

Akan tetapi yang penulis permasalahkan di sini adalah fenomena menjadikan kyai atau pimpinan pesantren sebagai ikon dan branding pesantren tersebut, sehingga yang pertama diingat ketika mendengar nama pesantren itu adalah kyainya, bukan prestasi santrinya.

Pendidikan sejatinya adalah kombinasi antara ketelatenan guru dalam mengajar dan kesiapan murid dalam menerima pelajaran. Yang penting dua itu. Masalah bangunan, kurikulum, materi, metode, dan tetek-bengeknya urusan belakang. Hal tersebut sejauh ini sangat ditekankan di pesantren. Masalahnya, murid atau santri masih kurang mendapat ruang, dalam artian belum mendapat kesempatan untuk berdiri sendiri tanpa bayang-bayang kyainya.

Kyai atau sosok agung tersebut seringkali bukanlah orang yang membimbing dan mengayomi santri selama dua puluh empat jam, melainkan hanya berperan sebagai tokoh. Tapi keberadaannya diidentikkan sebagai nyawa dari pesantren tersebut. Sementara guru biasa yang tugasnya tidak hanya mengajarkan pelajaran, namun juga mengontrol dan menggerakkan kegiatan santri sering didiskreditkan. Gaji mereka yang sedikit dijustifikasi sedemikian rupa. Pekerjaan mereka yang berat disebut sebagai pengabdian semata-mata, sehingga tak mengapa digaji kurang layak.

Kiwari sudah semakin banyak santri yang maju menunjukkan kebolehannya di berbagai bidang; politik, literasi, media, dan lain-lain tanpa harus kehilangan jati dirinya sebagai seseorang yang pernah mengenyam pendidikan agama. Tapi dibanding sekolah sederajat seperti sekolah-sekolah negeri, islam terpadu, boarding school, atau sekolah katolik, jumlahnya masih terlalu kurang, sehingga mengatakan pesantren sudah bisa beradaptasi dengan zaman sepertinya belum tepat. Bukannya menduga-duga, tapi siapa tahu hal itu dikarenakan kyainya yang terlalu “narsis”. Diundang kesana-kemari, ceramah sana-sini, tapi tidak tahu menahu keadaan santrinya. Nanti ketika penerimaan santri baru tiba, mukanya dipajang paling besar di baliho dan brosur.

Sejarah menunjukkan peran kyai yang sangat besar dalam dinamika perjalanan bangsa ini. Sekarang perjuangan melawan penjajah telah usai. Tapi umat masih kalah di berbagai bidang. Nyatanya kita masih terjajah dalam ekonomi, pendidikan, dan banyak hal lain. Yang namanya perjuangan tidak akan pernah usai. Kyai juga seharusnya tidak berhenti berjuang dan malah asyik ceramah tentang kisah-kisah dan lelucon tak penting. Santri-santri yang diasuhnya harusnya sudah cukup menjadi ladangnya berjuang. Kita masih punya banyak tantangan, baik sebagai umat maupun bangsa. Mungkin perjuangan itu bisa diawali dengan kesadaran bahwa pesantren tidak memerlukan sosok pasif yang diagungkan berlebihan, tapi yang dibutuhkan adalah santri-santri cerdas dan tangguh untuk mengambil peran di masa depan untuk bangsa dan agamanya.

Panglima dan penakluk hebat yang pernah dimiliki umat Islam sekaliber Muhamad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, sampai Teuku Umar adalah sosok-sosok hebat di masa lampau yang dipengaruhi oleh guru-guru yang juga luar biasa. Mereka digembleng oleh ulama yang bukan dalam pemahaman agamanya, namun juga peka terhadap permasalahan umatnya. Dan mereka paham kalau hal terbaik yang bisa mereka kontribusikan adalah ilmu yang bisa diajarkan kepada generasi selanjutnya. Ilmu yang bukan hanya sebatas pengetahuan formal, namun juga nilai-nilai perjuangan, doktrin untuk melakukan hal-hal besar, dan kepedulian terhadap nasib umat. Nyatanya, Hari ini nama mereka jarang disebut, bahkan mungkin tak banyak diketahui.

Bergeser dari Figur ke Sistem

Peralihan dari figur ke sistem menuntut agar pesantren tidak lagi mengandalkan kharisma satu sosok sebagai pusat gravitasi institusional. Alih-alih menjadikan kyai sebagai ikon tunggal yang menggantikan keberlanjutan program, struktur kelembagaan harus dirancang sedemikian rupa sehingga aktivitas pendidikan, manajemen sumber daya, dan pengembangan santri berjalan melalui mekanisme kolektif yang transparan dan akuntabel. Dengan begitu, apabila seorang tokoh utama pergi, pesantren tidak kehilangan arah karena pondasi sistemnya tetap berjalan: kurikulum, staf pengajar, sistem evaluasi, dan kepemimpinan kolektif saling menopang.

Lebih jauh lagi, bergeser dari figur ke sistem juga berarti memberi ruang bagi inovasi kelembagaan dan kepemimpinan kolektif. Sistem yang baik memungkinkan rotasi kepemimpinan, pengembangan kader internal, serta kontrol sosial dari komunitas pesantren (orang tua santri, alumni, guru) agar tak terjadi dominasi satu orang. Ketika struktur organisasi dan prosedur internal sudah kuat, maka penghargaan kepada figur tetap relevan sebagai bentuk penghormatan, bukan sebagai satu-satunya pondasi. Dengan demikian, kesinambungan kualitas pendidikan pesantren lebih terjamin dan mudah beradaptasi terhadap tantangan zaman.