Oleh: Siti Istiqomah, Mahasiswa KPI UIN Salatiga

Di era digital saat ini, menjadi viral bukan lagi sekadar soal popularitas. Ia telah menjadi cara paling efektif agar suara masyarakat terdengar. Banyak kreator konten menggunakan media sosial sebagai panggung untuk menyampaikan kritik dan aspirasi, mulai dari isu sosial, lingkungan, pendidikan, hingga infrastruktur. Semua bisa mendapat sorotan luas setelah beredar secara masif di linimasa. Pertanyaannya: mengapa harus viral dulu baru didengar?

Algoritma kini menjadi penjaga gerbang perhatian publik. Dahulu, ruang publik dikendalikan oleh editor media atau figur otoritatif. Hari ini, penentu utama apa yang muncul di hadapan kita adalah sesuatu yang tidak kasat mata—algoritma. Media sosial awalnya menjanjikan demokratisasi informasi: siapa saja bisa bicara dan semua bisa terdengar. Namun kenyataannya, tidak semua suara memiliki peluang yang sama untuk menjangkau publik. Algoritma menyaring konten berdasarkan apa yang kita sukai, tonton, komentari, dan bagikan. Semakin sering kita berinteraksi dengan satu jenis konten, semakin sering pula kita digiring untuk mengonsumsinya.

Kita pun berubah dari penonton yang memilih menjadi produk yang diperebutkan platform dan pengiklan. Algoritma dirancang untuk membuat kita betah berlama-lama, bahkan jika itu berarti mendorong konten kontroversial, menyesatkan, atau penuh sensasi—sebab semua itu terbukti paling “mengait”, paling memicu emosi. Akibatnya, konten viral belum tentu konten yang bernilai, sementara isu penting seperti krisis iklim, kemiskinan struktural, atau pelanggaran HAM justru mudah tenggelam. Ini adalah bentuk baru sensor: bukan dengan melarang, tetapi dengan tidak menampilkan.

Dampaknya terasa hingga ke ranah politik. Kampanye digital kini disusun berdasarkan data perilaku individu. Pesan politik disesuaikan secara mikro untuk membentuk opini personal. Publik bukan lagi pembaca kritis, tetapi sasaran segmentasi.

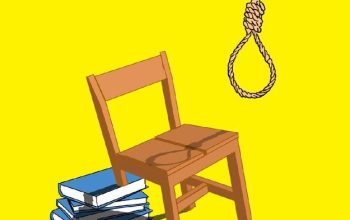

Fenomena “harus viral dulu baru didengar” terlihat jelas dalam kasus Bima Yudho Saputra, mahasiswa Lampung yang mengkritik jalan rusak melalui TikTok. Videonya yang spontan dan emosional viral hingga mendapat tanggapan Presiden. Namun yang terjadi kemudian jauh dari ideal: Bima diintimidasi dan bahkan dilaporkan dengan tuduhan melanggar UU ITE. Kasus ini menunjukkan bahwa viralitas telah menjadi kanal utama untuk memaksa perhatian negara—sebuah gejala paradoks dalam demokrasi.

Viralitas sendiri bukan fenomena yang sepenuhnya organik. Ia dikonstruksi oleh algoritma yang menilai konten bukan dari urgensinya, melainkan dari potensinya menahan perhatian. Aspirasi publik yang tidak sesuai logika “menghibur” sering tersingkir. Ruang digital pun menjadi tidak setara: bukan karena rakyat tidak peduli, tetapi karena panggung digital memihak pada sensasi ketimbang substansi.

Inilah tantangan besar demokrasi digital: siapa sebenarnya yang didengar? Dalam demokrasi ideal, semua suara memiliki hak yang sama. Namun algoritma menciptakan hierarki perhatian yang membuat viralitas seolah menjadi syarat untuk dianggap penting. Banyak orang akhirnya lebih sibuk mengejar cara “menyenangkan algoritma” daripada menguatkan nilai atau kebenaran.

Apakah algoritma salah? Tidak sepenuhnya. Algoritma bekerja berdasarkan pola kita. Jika konten dangkal dan provokatif lebih berkembang, itu terjadi karena kita berulang kali mengonsumsinya. Namun tetap perlu disadari bahwa algoritma bukan alat netral. Ia dapat memperkuat bias, membentuk gelembung informasi (filter bubble), dan membuat isu krusial tidak muncul di permukaan.

Karena itu, tanggung jawab tidak hanya berada pada platform, tetapi juga pada pengguna. Kita perlu memahami bahwa apa yang kita lihat di layar bukan representasi dunia nyata, melainkan hasil kurasi mesin. Jangan hanya mengandalkan beranda sosial media; kunjungi sumber berita yang kredibel, cari sudut pandang berbeda, dan hindari terjebak pada satu narasi. Di tingkat lebih besar, masyarakat perlu mendorong regulasi transparansi algoritma agar perusahaan teknologi bisa dimintai pertanggungjawaban.

Demokrasi tidak boleh diserahkan kepada mesin. Viral atau tidaknya suatu isu tidak boleh menentukan apakah ia layak didengar. Yang menentukan seharusnya adalah kesadaran kritis kita sebagai warga digital. Kita harus berhenti menjadi penonton pasif dan mulai menjadi pengarah, mengambil kembali kendali atas ruang diskusi publik.

Pada akhirnya, perhatian adalah kekuasaan. Algoritma bekerja berdasarkan apa yang kita beri perhatian. Bila kita berhenti memberi ruang pada konten menyesatkan dan mulai memperkuat konten yang mendidik, algoritma pun akan mengikuti. Ia memang tidak punya nurani, tetapi sangat peka terhadap pola kita. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah algoritma salah, melainkan apakah kita sudah cukup sadar untuk memilih dengan bijak apa yang kita beri perhatian. Dengan kesadaran itu, suara kita akan tetap berarti—meskipun tanpa perlu viral.