Oleh: Ahmad Muntaha

Dia pergi di tengah gemuruh hujan yang mengguyur kota, seolah langit turut menangis untuk kesedihan yang tak sempat kuucapkan. Saat itu, aku baru saja selesai shalat Subuh, menitipkan doa di sepertiga malam terakhir, memohon agar Allah mempertemukan kami di jalan yang diridhai. Tapi rupanya, jawaban-Nya berbeda. Undangan pernikahannya datang seperti ujian tak terduga, tertulis di kertas berhias kaligrafi ayat Al-Qur’an: “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu…” (QS. Al-Baqarah: 216). Aku terduduk, merenungi arti sabar yang selama ini kupikir telah kupahami.

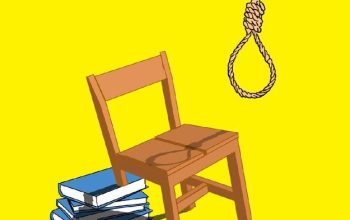

Berbulan-bulan kepergiannya, aku seperti tersesat di padang gersang keimanan. Shalatku bolong-bolong, air wudhu tercampur air mata, dan Al-Qur’an di meja terasa berat untuk dibuka. “Ya Allah, mengapa ujian ini harus datang?” bisikku dalam sujud yang gemetar. Aku marah, bukan pada dia, tapi pada diri sendiri yang merasa gagal memaknai takdir. Hingga suatu malam, di tengah tahajud yang kujaga paksa, aku tersentak oleh hadis yang pernah kudengar: “Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya baik. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika tertimpa musibah, ia bersabar, dan itu juga baik baginya.” (HR. Muslim). Perlahan, kumulai memahami: mantan adalah guru yang diutus Allah untuk mengajarku tentang qada dan qadar.

Pelajaran Pertama: Cinta yang Tulus adalah Cinta yang Diikat dengan Tawakkal

Selama ini, aku mengira mencintai seseorang berarti memaksakan kehendak. Aku lupa bahwa dalam Islam, cinta bukanlah kepemilikan, melainkan amanah. Dia mengingatkanku pada kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha: bagaimana cinta yang tak direstasi-Nya harus dilepas, meski hati terluka. Aku belajar merapal istighfar setiap kali rindu datang, mengganti dendam dengan doa: “Ya Rabb, jika dia bukan jodohku, dekatkanlah hatinya pada yang lebih baik, dan dekatkan hatiku pada-Mu.” Perlahan, kutemukan makna tawakal—bukan pasrah tanpa usaha, tapi ikhtiar disertai keyakinan bahwa Allah Maha Mengetahui yang terbaik.

Pelajaran Kedua: Luka adalah Wasilah untuk Mengenal Diri dan Pencipta

Di bulan Ramadhan yang sunyi, aku memutuskan untuk itikaf di masjid kecil dekat rumah. Di sana, di antara derap tangis para munajat, kuhadapkan semua pertanyaan pada-Nya. “Mengapa aku merasa tak cukup, Ya Allah?” tanyaku dalam diam. Sebuah ayat melintas di benak: “Dialah Yang Menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kamu yang terbaik amalnya.” (QS. Al-Mulk: 2). Aku tersadar: kepergiannya adalah cara Allah mengetuk hati agar aku tak lagi menjadikan manusia sebagai tuhan. Aku mulai belajar muhasabah diri—mengurai dosa-dosa yang mungkin menjadi sebab musibah ini.

Pelajaran Ketiga: Sabar bukan Diam, tapi Bergerak dalam Ibadah

Aku pernah membaca bahwa sabar dalam Islam itu seperti pohon: akarnya pahit, tapi buahnya manis. Di tengah kepedihan, kucoba mengisi hari dengan menghafal Al-Qur’an. Setiap kali ingatannya datang, kuulangi Surah Ar-Ra’d ayat 28: “Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.” Aku juga menemukan kekuatan dalam shalat Dhuha, merajut kembali harapan di antara gerimis pagi. Perlahan, lukaku tak lagi menjadi kubangan air mata, tapi kolam untuk mencuci jiwa.

Pelajaran Keempat: Maaf adalah Pintu Menuju Keikhlasan

Suatu sore, ibuku berkata, “Nak, dalam Islam, memaafkan itu membersihkan hati sebelum meminta maaf pada manusia.” Aku pun bertekad untuk memaafkannya—bukan karena dia layak, tapi karena Allah mencintai orang yang pemaaf. Kutulis surat yang tak pernah kukirim, diakhiri dengan ayat: “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Tapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik, pahalanya dari Allah.” (QS. Ash-Shura: 40). Aku juga memaafkan diri sendiri yang dulu terlalu menggantungkan bahagia pada makhluk.

Pelajaran Kelima: Cinta yang Hakiki Hanya untuk-Nya

Kini, ketika kabar tentang kebahagiaannya sampai padaku, aku tak lagi menggenggam dadaku. Aku malah tersenyum, mengutip syair Imam Syafi’i: “Aku mencintaimu karena Allah, meski engkau tak mendekatiku.” Aku sadar, cinta sejati yang diajarkan Islam takkan pernah sia-sia. Jika pun suatu hari nanti Allah mengirimkan jodoh lain, aku akan sambut dengan prinsip ta’aruf, bukan sekadar gejolak nafsu.

Dari Rasa Sakit, Lahir Syukur

Mantan adalah guru yang mengajakku menyelami makna Surah Al-Insyirah: “Bukankah bersama kesulitan ada kemudahan?” Aku kini melihat kepergiannya sebagai blessing in disguise. Andai dia tetap ada, mungkin aku takkan pernah menjadi hamba yang rajin bertahajud, atau menemukan kebahagiaan sejati dalam sujud syukur.

Di akhir perjalanan ini, kuakhiri dengan doa Nabi Yunus: “La ilaha illa Anta, Subhanaka, inni kuntu minazh-zhalimin.” (Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim). Aku bersyukur, karena melalui mantan, Allah membimbingku kembali ke jalan-Nya—jalan yang lurus, penuh cahaya, jauh lebih indah daripada bayang-bayang cinta semu yang pernah kukejar. Dan di sini, aku kini berdiri: lebih dekat dengan-Nya, lebih mencintai takdir-Nya, dan yakin bahwa setiap kepergian adalah undangan untuk bertemu dengan versi diri yang lebih dekat kepada Sang Maha Guru—Allah SWT.